“Die jüngste Baugeschichte ist gezeichnet von Umweltskandalen, deren finanzielle Auswirkungen erst jetzt deutlich werden. Neue Skandale - wie der Nachweis von Per- und Polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) - in neuen Gebäuden deuten sich an.” Uwe Münzenberg, Vorstand des VDB.

Nicht nur die Anforderungen von Käufern und Käuferinnen gebrauchter Immobilien, sondern auch die von Baufamilien/Bauherren/Bauherrinnen, zeigen einen klaren Trend: Baubiologisches und schadstoffarmes Bauen ist zu einer grundlegenden Anforderung an das neue Wohnumfeld geworden. Vor allem Investoren, Investorinnen, Kreditgeber und Kreditgeberinnen erkennen das unkalkulierbare Risiko, in eine Immobilie zu investieren, ohne sicherzustellen, dass keine umfassenden Sanierungen aufgrund von Schadstoffbelastungen zu einem möglichen Totalverlust führen.

Bisher wurde dies jedoch oft mangelhaft umgesetzt. Eine Überprüfung vor dem Kauf oder nach Fertigstellung einer Immobilie hing oft vom zufälligen Wissen des Auftraggebers / der Auftraggeberin und dem Umfang der beauftragten Untersuchungen ab. Verschiedene auf dem Markt verfügbare Gütesiegel weisen unterschiedliche Kriterien auf oder vernachlässigen teilweise wichtige Untersuchungen zu Raumklima, Schadstoffen und elektromagnetischen Feldern.

Somit wird die Zertifizierung von Wohngebäuden immer wichtiger, um sicherzustellen, dass geforderte und notwendige Umweltstandards eingehalten werden.

Der Berufsverband Deutscher Baubiologen hat daher ein Zertifizierungskonzept entwickelt, das im Januar 2019 eingeführt wurde. Die enge Zusammenarbeit mit einem Branchenführer ermöglichte eine zweijährige, erfolgreiche Testphase, um die Praxistauglichkeit der Zertifizierungskriterien zu überprüfen.

Die Besonderheit der bundesweiten VDB-Zertifizierung ist, dass sich die Zertifizierung auf die real genutzte Wohnsituation bezieht.

Inzwischen konnten rund 500 Zertifizierungen konzipiert und durchgeführt werden.

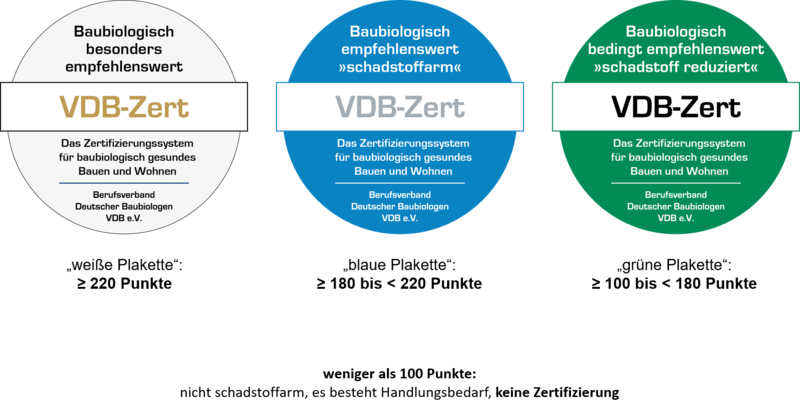

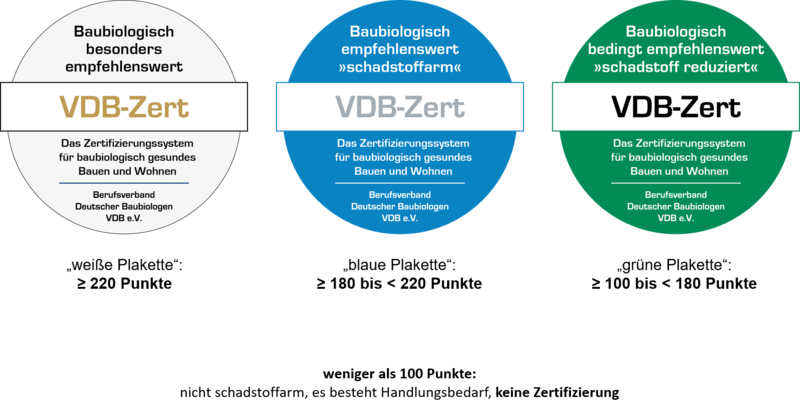

Interessierte können sich an den VDB wenden und dort einen zertifizierten Prüfer / eine zertifizierte Prüferin mit der Untersuchung ihrer Immobilie beauftragen. Ein(e) VDB-zertifizierte(r) baubiologische(r) Sachverständige(r) untersucht fest vorgegebene Parameter aus den Bereichen Chemie, Mikrobiologie sowie elektrischen und magnetischen Feldern und bewertet diese anhand einer definierten Bewertungsmatrix. Die VDB-Geschäftsstelle prüft das baubiologische Konzept, die Vollständigkeit der Unterlagen sowie die Bewertungsmatrix anhand der Laborergebnisse. Nach dem eindeutigen Punktesystem wird so das Wohnumfeld sehr detailliert bewertet und final mit dem Prüfzertifikat versehen. Die baubiologische Qualität des Wohnraums wird so transparent dargestellt.

Die bei den Untersuchungen gewonnenen und dokumentierten Erkenntnisse können nicht nur als Entscheidungshilfe für den Kauf dienen, sondern auch je nach Bankhaus zu besseren Kredit-Konditionen. Auch ein späterer Verkauf des Gebäudes wird dadurch mit wichtigen Daten für die Wertermittlung unterstützt.

Viele Versicherungen legen ihr erwirtschaftetes Geld in Immobilien an und lassen diese vor der Übernahme durch umfangreiche Untersuchungen auf mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Schadstoffe überprüfen. Nun besteht endlich auch für den privaten Immobilienbereich die Möglichkeit, Gebäude sehr umfangreich und nach einem standardisierten objektiven Bewertungsschema überprüfen zu lassen.

Hier sehen Sie im Schnelldurchgang, wie eine Zertifizierung abläuft. Verschaffen Sie sich einen ersten Eindruck!

Quelle: VDB e.V.

VDB-ZERT – das Zertifizierungssystem der Baubiologie für gesundes Bauen und Wohnen, ist ein baubiologisches Bewertungssystem zur Beurteilung der Qualität von Gebäuden im Hinblick auf ihre Gesundheitsverträglichkeit für die Nutzer.

Die Untersuchungen werden durchgeführt nach den VDB-Richtlinien – Band 2, Teil B Chemische Untersuchungen, B I 2 – Raumluftuntersuchungen auf leichtflüchtige Gebäudeschadstoffe – VOC und Formaldehyd.

Zugrundeliegende Normen:

Ziel der Messung ist es, die möglichen leichtflüchtigen Innenraumschadstoffe durch eine aktive Probenahme der Raumluft mit dafür zertifizierten Probenahmepumpen auf geeignete Sammelmedien anzureichern, um diese im Labor auswerten zu können. Im vorliegenden Fall werden für die Untersuchung auf Formaldehyd und höhere Aldehyde DNPH-Kartuschen und für die Untersuchung der VOC in der Raumluft beschichtete Tenax Röhrchen verwendet. Nach der Probenahme werden die Probenahmemedien im Labor extrahiert und mittels GC/MS bzw. HPLC (Formaldehyd- DNPH) analysiert.

Bei der Probenahme auf Tenax wird zur Sicherheit zusätzlich eine sogenannte Feldblindprobe genommen. Dazu wird ein unbeladenes Tenax-Röhrchen an die Probenahmeeinrichtung angeschlossen, geöffnet und danach (ohne Inbetriebnahme der Pumpe) wieder verschlossen. Die Feld-blindprobe dient dazu, einen Blindwert bestimmen zu können, der sicherstellt, dass durch Lagerung, Transport und Probenahme keine signifikante Kontamination aufgetreten ist.

Die Untersuchungen werden durchgeführt nach den VDB-Richtlinien – Band 2, Teil B Chemische Untersuchungen, B I 2, B I 3 Raumluftuntersuchungen auf mittel- und schwerflüchtige Gebäude-schadstoffe – SVOC und POM

Zugrundeliegende Normen:

Für Raumluftprobenahmen wird zur Erfassung von gasförmigen und partikelgebundenen Anteilen ein (Soxhlet-) gereinigter PUF (Polyurethan-Schaum) verwendet.

Die Bestimmung des Luftwechsels erfolgt durch das Indikatorgasverfahren. Beim Indikatorgasverfahren wird ein sogenanntes Tracergas bis zur gewünschten Anfangskonzentration in den Raum injiziert. Gemessen wird die Verdünnung des Tracergases durch den Luftaustausch über die Zeit. Die Verdünnung des Indikatorgases wird vom Konzentrationsunterschied zwischen dem zu messenden Raum und seiner Umgebung bestimmt. Der Luftwechsel eines Raumes während der Aufzeichnung ergibt sich aus dem negativen Exponenten der Regressionsgleichung der um die Außenluft korrigierten Abklingkurve.

Normative Grundlagen des Indikatorgasverfahrens:

Der Luftwechsel wird bestimmt mittels eines mobilen Photoionisationsdetektors mit geeignetem Tracergas.

Die Untersuchungen werden durchgeführt nach den VDB-Richtlinien – Band 2, Teil C „Mikrobiologische Untersuchungen“, C I 2 „Raumluftuntersuchungen auf Schimmelpilze, Impaktion auf Objektträgern, Gesamtsporenbestimmung“.

Zugrundeliegende Normen:

Mit dem Probenahmesystem MBASS30 mit Partikelsammelkopf PS 30 wird der Gesamtsporenanteil der Schimmelpilzsporen (kultivierbare und nicht kultivierbare) in der Raumluft erfasst. Bei der Raumluftprobenahme werden die Schimmelpilz-Sporen in der Luft auf einen transparenten, adhäsiv beschichteten Objektträger impaktiert. Die Schimmelpilz-Sporen werden so auf eine kompakte Sammelspur von 1,1 mm Breite und 16 mm Länge abgeschieden. Der so beladene Objektträger kann nach der Probenahme - ohne Kultivierung - angefärbt und lichtmikroskopisch ausgewertet werden. Im Gegensatz zur Luftkeimsammlung ist hier die Keimfähigkeit der Partikel für das Ergebnis nicht relevant, da jede Spore im Mikroskop erkennbar und zählbar ist.

Für die Untersuchung der Schimmelpilze sind in der Sommerperiode Messungen in zwei Wohnräumen und eine Messung in der Außenluft (Referenz) durchzuführen. In der Winterperiode kann hingegen bei niedrigen Außentemperaturen auf die Außenluftmessung als Referenz verzichtet werden. Wird keine Außenluftmessung durchgeführt, muss jedoch zur Sicherheit eine Probenahme in 3 Wohnräumen durchgeführt werden.

Die Messung der Radonkonzentration im Innenraum erfolgt durch Langzeitmessung in zwei Wohnräumen. Zur Beurteilung des Jahresmittelwertes (Jahresdosis) nach DIN ISO 11665 Teil 8 bei normalem und üblichen Nutzerverhalten wird diese über mindestens vier Monate durchgeführt, idealerweise sollte die Hälfte der Messzeit in der Heizperiode liegen.

Die Messung erfolgt mit Kernspurdetektoren (Exposimeter). Diese Methode lässt eine direkte Bewertung der Ergebnisse aufgrund der offiziellen Richtwerte (EU, BfS, WHO etc.) zu, die sich auf Jahresmittelwerte beziehen.

Für die Bewertung der Raumlufthygiene wird exemplarisch ein Wohnraum, idealerweise ein Kinderzimmer oder Schlafzimmer ausgewählt.

Die Präparation für die Messungen erfolgt im Grundsatz nach der DIN ISO 16000, im Nutzungszustand während der normalen Nutzung. Für den Normalfall, dass eine Lüftungsanlage vorhanden ist, sind die Messungen bei mittlerer Betriebsstufe aller Anlagenteile durchzuführen, wobei darauf zu achten ist, dass die Lüftungsanlage vor den Messungen mindestens drei Tage in Betrieb sein sollte, damit sichergestellt ist, dass sich eine Ausgleichskonzentration eingestellt hat.

Bei Gebäuden ohne raumlufttechnische Anlage ist zur besseren Vergleichbarkeit und Simulation einer Fensterlüftung drei Stunden vor der Messung eine kurze, intensive Fensterlüftung durchzuführen. Grundsätzlich sind vor und während der Messungen Fenster und Türen geschlossen zu halten.

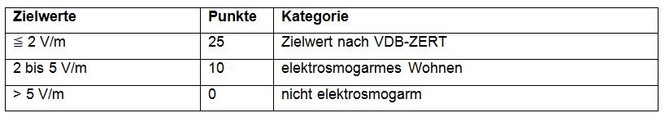

Die Messungen der elektrischen Wechselfelder werden am Schlafplatz nach den VDB-Richtlinien – Band 1, Teil A „Physikalische Untersuchungen“, A I 3 „Langsam veränderliche elektrische Wechselfelder (Niederfrequenz)“, A I 1 3 – 1.4 „Immissionsmessungen an Schlafplätzen“, als potentialfreie E-Feld-Messung nach dem 9-Punkt-Rastermessung-Verfahren mit 3-D Sonden durchgeführt. Der jeweils höchste gemessene Messwert am Schlafplatz wird zur Beurteilung herangezogen.

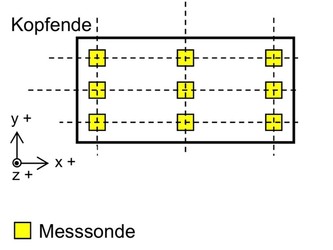

Ablauf der Messung: Gemäß folgender Abbildung wird an neun Rasterpunkten über der Matratze das ungestörte Feld am Schlafplatz (Einzel- oder Doppelbett) gemessen, d.h. es befindet sich keine Person im Feld/im Bett.

Die E-Feld-Sonde wird gemäß den in obiger Abbildung angegebenen Koordinaten (x +, y +, z +) in Relation zum Bett positioniert.

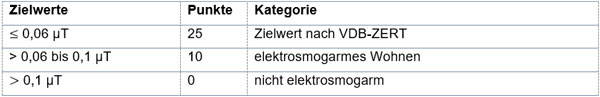

Die Messungen der magnetischen Wechselfelder werden an einem exemplarischen Schlafplatz nach den VDB-Richtlinien – Band 1, Teil A „Physikalische Untersuchungen“, A I 4 – 5 „Messungen an Schlafplätzen“, als orientierende Langzeitmessung über ca. 3 Stunden durchgeführt.

Die eingesetzten Messsysteme beruhen auf dem Induktionseffekt. In einer Leiterschleife, die von einer sich ändernden magnetischen Flussdichte durchsetzt wird, wird eine elektrische Spannung induziert, deren Größe von der Intensität, der Richtung und der Geschwindigkeit der Änderung des Feldes sowie der Größe der Schleifenfläche abhängt. Den mathematischen Zusammenhang beschreibt das Induktionsgesetz. Die Erfassung des Magnetfeldes erfolgt über drei orthogonal angeordnete Sensorspulen, mit denen die drei Raumkomponenten (x, y, z) der magnetischen Flussdichte gleichzeitig jede für sich gemessen werden. Die aus den orthogonalen Komponenten resultierende Gesamtflussdichte wird von der Auswerteeinheit als quadratische Summe berechnet und angezeigt.

Zur Beurteilung wird der Durchschnittswert über den Messzeitraum herangezogen.

Entgegen landläufiger Meinungen ist Formaldehyd in Wohnungen immer noch ein aktuelles Thema. Formaldehyd zählt trotz umfangreicher Reglementierungen weiterhin zu den bedeutsamsten Innenraumschadstoffen.

Formaldehyd gast nicht nur aus Spanplatten, sondern auch aus weiteren Holzwerkstoffen wie Sperrholz-, Tischler-, MDF-, und anderen Platten (z.B. Melaminharz), da diese auch heute noch häufig mit Kunstharz-Leimen auf Formaldehydbasis gebunden werden. Allein durch die normale Luftfeuchtigkeit wird aus dem Harz Formaldehyd gespalten und an die Raumluft abgegeben. Dieser Prozess findet während der gesamten Nutzungsdauer statt, d.h. so lange Kunstharz vorhanden ist, welches die Platte zusammenhält. So kann auch nach Jahrzehnten Formaldehyd aus Holzwerkstoffplatten die Raumluft mit Formaldehyd belasten. Auch in wässrigen Farb- und Klebesystemen als Topfkonservierer, sowie in bestimmten Wohntextilien als Knitterfrei-Ausrüstung und in künstlichen Mineralfaser-Dämmstoffen ist Formaldehyd auch heute noch in größeren Mengen im Einsatz.

Nach wie vor ist Formaldehyd ein Problem in konventionellen Fertighäusern, insbesondere der 60er, 70er und frühen 80er Jahre, welche umfangreiche Sanierungen erfordern und daher erheblich an Immobilien-Wert verloren haben.

Im Auftrag der Gesundheitsministerkonferenz wurde im Dezember 1993 eine „Ad-hoc-Arbeitsgruppe“ ins Leben gerufen, welche die Verunreinigungen der Innenraumluft quantitativ bewertet und bundeseinheitliche Richtwerte für die Innenraumlufthygiene festgesetzt hat.

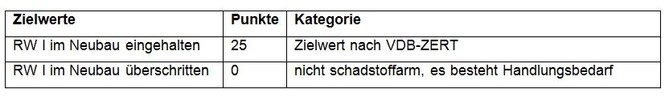

Der Richtwert I (RW I – Vorsorgerichtwert) für Formaldehyd wurde vom Ausschuss für Innenraumrichtwerte (AIR) auf 100 µg/m3 festgelegt und entspricht den Air Quality Guidelines der WHO.

Zur Bewertung wird der auf Normbedingungen (23°C, 45% rF) umgerechnete Laborwert herangezogen.

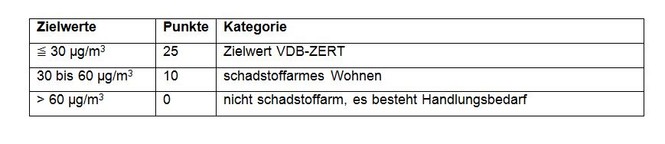

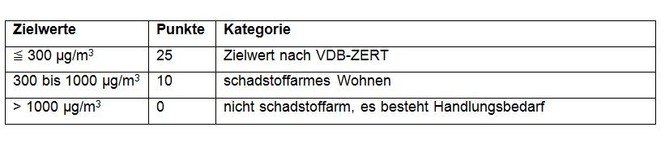

VOC steht für Volatile Organic Compounds. Unter dieser Bezeichnung werden eine Vielzahl chemischer Verbindungen mit einem Siedebereich zwischen 50 ºC und max. 260 ºC zusammengefasst. Zu den flüchtigen organischen Verbindungen zählen unter anderem folgende Substanzklassen: Aldehyde und Ketone, Ether und Ester mehrwertiger Alkohole (EEMA), Glykolverbindungen, aliphatische Kohlenwasserstoffe, aromatische Kohlenwasserstoffe, leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW), Terpene, Alkohole und Amine.

Als Lösemittel werden allgemein Verbindungen bezeichnet, welche die Eigenschaft haben, andere feste Stoffe zu lösen. Neben Wasser werden eine Vielzahl organischer Kohlenwasserstoffverbindungen als Lösemittel eingesetzt u.a. in Farben, Lacken, Abdichtungen, Reinigungs- und Pflegemittel, Klebstoffen oder Oberflächenbeschichtungen. Je nach dem zu lösenden Stoff und dem Anwendungsgebiet werden unter anderem aromatische und aliphatische Kohlenwasserstoffe, darunter halogenierte Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Ester, Ether, Glykole, Ketone und Terpene verwendet. Viele Lösemittelkomponenten stehen im Verdacht, krebsauslösend, fruchtschädigend oder erbgutverändernd zu wirken, sie sind schleimhautreizend, leberschädigend und wirken auf das zentrale Nervensystem.

Eine wirkungsbezogene Bewertung eines Kohlenwasserstoffgemischs ist bei fehlender Kenntnis der Zusammensetzung nur sehr schwer möglich, da es sich um Substanzen mit voneinander sehr stark abweichenden Eigenschaften handeln kann: Dennoch kann die summarische Angabe der VOCs eine Bewertungshilfe sein.

Nach den Empfehlungen des Ausschusses für Innenraumrichtwerte (vormals Ad-hoc-Arbeitsgruppe) des Umweltbundesamtes, ist die Summe der VOCs im Bereich von 1000 µg/m3 bis 3000 µg/m3 hygienisch auffällig und als Obergrenze für Räume, die zu einem längerfristigen Aufenthalt bestimmt sind, zu verstehen. In normal genutzten Wohn-, Schul- oder Büroräumen ohne kürzlich erfolgte Renovierung oder Neumöblierung sollte eine TVOC-Konzentration unter Nutzungsbedingungen von 1000 µg/m3 nicht dauerhaft überschritten werden[1].

[1] Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 2007 · 50:990–1005 DOI 10.1007/s00103-007-0290-y, Online publiziert: 21. Juni 2007, © Springer Medizin Verlag 2007.

Für Innenraumschadstoffe in Wohnräumen gibt es bislang keine gesetzlich festgelegten Grenzwerte. Trotzdem müssen Innenraumkonzentrationen hinsichtlich ihrer möglichen Gefährdung beurteilt werden. Der Ausschuss für Innenraumrichtwerte am Umweltbundesamt erarbeitet Empfehlungen und Stellungnahmen zu verschiedenen Fragen und Problemen mit chemischen Stoffen der Innenraumluft. Diese begründeten Innenraumluft-Richtwerte werden vom Umweltbundesamt (UBA) in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Gesundheitsbehörden der Länder (AOLG) für einzelne Stoffe auf der Grundlage eines 1996 veröffentlichten Basisschemas erarbeitet. Danach werden zwei Richtwerte festgelegt, ein Vorsorgewert und ein Gefahrenwert.

Richtwert II (RW II Gefahrenwert) ist ein wirkungsbezogener Wert, der sich unter Einbeziehung von Unsicherheitsfaktoren auf die gegenwärtigen toxikologischen und epidemiologischen Kenntnisse zur Wirkungsschwelle eines Stoffes stützt. Er stellt die Konzentration eines Stoffes dar, bei dessen Überschreiten unverzüglich Handlungsbedarf besteht, da diese Konzentration geeignet ist, insbesondere für empfindliche Personen bei Daueraufenthalt in den Räumen eine gesundheitliche Gefährdung darzustellen. Bei Überschreitung des Richtwertes II muss umgehend eine Untersuchung zu den Ursachen durchgeführt werden, um die problematischen Raumluftkonzentrationen zu senken.

Richtwert I (RW I Vorsorgewert) ist die Konzentration eines Stoffes in der Innenraumluft, bei der im Rahmen einer Einzelstoffbetrachtung nach gegenwärtigem Erkenntnisstand auch bei lebenslanger Exposition keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Eine Überschreitung ist mit einer über das übliche Maß hinausgehenden, hygienisch unerwünschten Belastung verbunden. Aus Vorsorgegründen besteht auch im Konzentrationsbereich zwischen RW I und RW II Handlungsbedarf. Der RW I wird vom RW II durch Einführen eines zusätzlichen Faktors (in der Regel 10) abgeleitet. Der RW I kann bei Sanierungen als Sanierungszielwert dienen. Er soll nicht ausgeschöpft, sondern nach Möglichkeit unterschritten werden.

Eine Überschreitung eines Richtwert II (RW II Gefahrenwert) führt zur Aussetzung der Zertifizierung. Es ist von einer Gefährdung auszugehen und es müssen verbindliche Maßnahmen eingeleitet werden. Wird ein Vorsorgewert RW I für leichtflüchtige Innenraumschadstoffe erreicht, führt dies innerhalb der VDB-Zertifizierung zu einer Abwertung. Eine dauerhafte Überschreitung einer unter Richtwert I genannten VOC-Substanz kann nicht akzeptiert werden.

Hinweis: Eine Überschreitung des Richtwert I führt nicht zu einer Ablehnung der Gebäudezertifizierung, wenn eine ergänzende gutachterliche Stellungnahme, die einen Hinweis auf die mögliche Quelle des Stoffeintrages und eine Aussage zum Abklingverhalten macht, vorgelegt wird.

Häufigste Vertreter, welche insbesondere in älteren Fertighäusern vorkommen, sind Pentachlorphenol (PCP) und Lindan. Der Einsatz dieser Mittel führte zum Holzschutzmittelsyndrom und einem der längsten Gerichtsprozesse, dem Holzschutzmittelprozess. In den 80er Jahren wurde insbesondere PCP durch eine Vielzahl anderer Wirkstoffe wie das Dichlofluanid, Tolylfluanid, Furmecyclox, Chlorthalonil oder die Triazole Terbucunazol und Propiconazol ersetzt. In den 90er Jahren setzte sich die Erkenntnis durch, dass in Wohnräumen keine Holzschutzmittel eingesetzt werden sollten.

Die bekanntesten Insektizide, Pyrethrine und Pyrethroide sind in den 80er Jahren als „natürliche“ Wirkstoffe eingeführt worden. Während Pyrethrine wie das Pyrethrum, ein natürlicher Wirkstoff, der aus Chrysanthemenblüten extrahiert wird, im Innenraum einem relativ schnellen Abbau unterliegt, führt der Einsatz der synthetischen Pyrethroide wie dem Permethrin oder dem Deltamethrin zu lang anhaltenden Belastungen in Innenräumen. Als Wirkungsverstärker für Pyrethroide wird bei insektenbekämpfenden Mitteln in der Regel Piperonylbutoxid eingesetzt, da es deren Abbau im Körper hemmt.

Weitere aktuell eingesetzte Wirkstoffe sind Propoxur als Insektizid mit Fraß- und Kontaktgiftwirkung in Sprays und Köderdosen, Phosphorverbindungen wie Phoxim, Chlorpyrifos oder Dichlorvos. Der Einsatz solcher Organophosphate wird beispielsweise mit dem Auftreten von neuropsychologischen Erkrankungen in Zusammenhang gebracht.

Von den in Deutschland in früheren Jahrzehnten in größerem Maße in Innenräumen verwendeten Holzschutzmitteln liegen nur für das PCP Richtwerte für die Innenraumluft vor.

Nach dieser Richtlinie ist auf der Grundlage der Erkenntnisse der Ad-hoc-Kommission aus Mitgliedern der Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes und der Arbeitsgemeinschaft der Leitenden Medizinalbeamtinnen und -beamten der Länder (AGLMB) die Anwendung PCP-haltiger Holzschutzmittel im Hinblick auf Gesundheitsgefährdungen wie folgt zu bewerten:

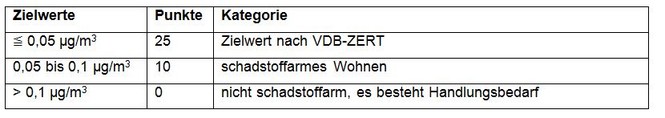

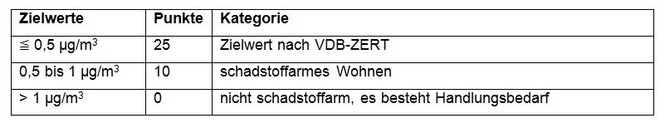

In Aufenthaltsräumen ist von einer möglichen gesundheitlichen Gefährdung auszugehen, wenn die im Jahresmittel zu erwartende Raumluftkonzentration über 0,1 µg/m3 PCP/m3 Luft liegt. Vor dem Hintergrund, dass grundsätzlich Pestizidanwendungen im Wohnumfeld vermieden werden müssen, bewertet der VDB im Rahmen der Zertifizierung die Summe aller analysierten Holzschutzmittel wie folgt:

Hinweis: Trotz möglicherweise erreichter Punktzahl, ist beim Verfehlen des Kriteriums „> 0,1 µg/m3 eine positive Zertifizierung nicht mehr möglich.

Flammschutzmittel sind chemische Substanzen, welche z.B. Textilien und Dämmstoffen zugegeben werden, um im Brandfall die Ausbreitung von Bränden zu verlangsamen oder einzuschränken. Traurige Berühmtheit hat z.B. das Flammschutzmittel HBCD in Polystyroldämmungen erlangt, welches die Entsorgung von styrolhaltigen Dämmstoffen erheblich erschwert hat.

Während anorganische Flammschutzmittel festgebunden im Material vorliegen, kann der Einsatz von organischen Flammschutzmitteln zu erheblichen Kontaminationen von Innenräumen über die Raumluft und den Hausstaub führen. Beispiele sind das Tris(2-chlorethyl)- phosphat (TCEP) und das Tris(monochlorpropyl)phosphat (TCPP), welche in PU-Schäumen (Polstermöbel, Matratzen, Montageschäumen), Farbanstrichen und Tapeten zum Einsatz kommen. Neben den beschriebenen Reizwirkungen sind diese Mittel insbesondere problematisch, weil TCEP in Deutschland mittlerweile als krebserregend (K2) eingestuft ist.

Es beeinträchtigt die Fortpflanzungsfähigkeit (RF3) und kann zu Reizerscheinungen an Haut und Schleimhäuten führen.

Ein weiterer Phosphorsäureester, der in Innenräumen relevant ist, ist das Tris(2-butoxy-ethyl)phosphat (TBEP), das z. B. in rutschhemmenden Fußbodenpflegemitteln eingesetzt wird.

Trotz des teilweise hohen toxischen Potentials und der damit einhergehenden Gesundheitsgefährdung, gibt es für Gebäude oder Wohnräume derzeit noch keine „definierten" Grenzwerte für die zahlreichen, sehr unterschiedlichen organischen Flammschutzmittel. Für das Flammschutzmittel Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP) hat die Kommission Innenraumlufthygiene am Umweltbundesamt einen Richtwert I (RW I = Vorsorgewert) und Richtwert II (RW II = Gefahrenwert) veröffentlicht. Der RW I für TCEP liegt bei 5 µg/m³ und der RW II für TCEP liegt bei 50 µg/m³.

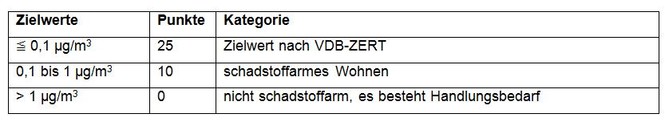

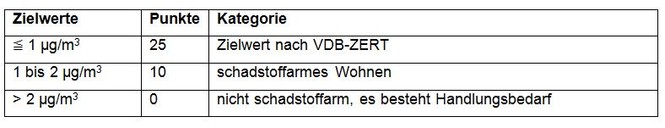

Vor dem Hintergrund, dass Gefährdungen durch organische Flammschutzmittel im Wohnumfeld unbedingt vermieden werden müssen, bewertet der VDB im Rahmen der Zertifizierung Flammschutzmittelrückstände wie folgt:

Phthalate werden als Weichmacher in Kunststoffen in großen Mengen, insbesondere in Weich-PVC-Produkten seit über 40 Jahren verwendet. Die Flexibilität von Kunststoffen auf PVC-Basis wird erst durch die Zugabe von Weichmachern gewährleistet.

Weltweit werden jährlich mehrere Millionen Tonnen Phthalate produziert. Verwendung finden Phthalate u.a in Folien, Lacken, Klebstoffen, in der Kosmetikindustrie, im medizinischen Bereich sowie in Druckfarben, Haushaltsprodukten, Bodenbelägen, Büromaterialien, Spielzeugen, Sport- und Freizeitartikeln. Aus diesem Grund sind Phthalate mittlerweile in den meisten Wohnumgebungen zu finden. Gesundheitliche Auswirkungen werden seit Jahren diskutiert. Verdachtsmomente bestehen für zentralnervöse Effekte, Störungen des Immunsystems und Fortpflanzungsstörungen. Weiterhin gibt es Hinweise darauf, dass bestimmte Phthalate hormonähnliche Wirkungen im Körper verursachen. Einer der bekanntesten Weichmacher DEHP, ist von der amerikanischen Umweltbehörde EPA als beim Menschen wahrscheinlich krebserzeugend (Gruppe B2) eingestuft worden.

Weichmacher aus PVC, in allererster Linie das DEHP sind daher leider allgegenwärtig vorkommende Schadstoffe mit nachgewiesen hormonähnlichen Wirkungen. DEHP wird wegen seiner nachgewiesen fortpflanzungsschädigenden Eigenschaften als reproduktionstoxisch für Menschen eingestuft.

Der Einsatz von PVC-Produkten in Wohngebäuden ist eine vermeidbare Gefährdung. Die Kommunen befürchten bei der Entsorgung den Eintrag von Weichmachern in das Grundwasser und durch die Vielzahl der eingesetzten Weichmacher ist ein stoffliches Recycling fast unmöglich.

Trotz des teilweise toxischen Potentials und der damit verbundenen Gesundheitsgefährdung gibt es für Gebäude oder Wohnräume derzeit keine "definierten" Grenz- und Richtwerte für die zahlreichen und sehr unterschiedlichen Weichmacher.

Vor dem Hintergrund, dass Weichmachereinflüsse auf die Innenraumluft minimiert werden müssen, bewertet der VDB im Rahmen der Zertifizierung Weichmacherrückstände wie folgt:

Dispersionsfarben, Kleber und Spachtelmassen auf Wasserbasis haben sich am Markt weitgehend durchgesetzt. Da diese wasserhaltigen Produkte jedoch einen Nährboden für Mikroorganismen darstellen, ist es bei den Herstellern üblich, durch Zugabe von sogenannten „Topfkonservierern“ diese Produkte während Produktion, Transport, Lagerung und Verarbeitung vor mikrobiellem Befall zu schützen.

Methylisothiazolinon ist ein Konservierungsmittel, das seit vielen Jahren in zahlreichen Produkten, wie z. B. in Spachtelmassen, Grundierungen, Klebern, Farben, Kosmetika, Feuchttüchern, etc. im Einsatz ist. Auch Reinigungs- und Pflegemittel enthalten leider oft Methylisothiazolinon. Methylisothiazolinon ist ein potentielles Allergen.

Das Umweltbundesamt erarbeitet daher zurzeit für diese Produkte einen Richtwert für Innenräume. Besonders Neubauten oder renovierte Räume können daher ein Problem darstellen, weil Methylisothiazolinon noch über Monate aus den Baustoffen ausgasen kann.

In der BfR-Kommission (Bundesinstitut für Risikobewertung) wurde über eine Zunahme von Allergien im Zusammenhang mit Methylisothiazolinon berichtet. Ursache dafür ist die steigende Verwendung der Substanz als Inhaltsstoff von Kosmetika oder wässrigen Verbraucherprodukten wie Dispersionsfarben, in denen sie als Konservierungsstoff eingesetzt wird. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat aufgrund dieser Entwicklung die Substanz hinsichtlich ihres allergieauslösenden Potenzials bewertet. Aus Sicht des Instituts kommen Verbraucher gegenwärtig häufiger mit Produkten, die MIT enthalten, in Kontakt als in der Vergangenheit.

Der VDB sieht die mögliche Belastung der Innenraumluft durch MIT für bedenklich und bewertet im Rahmen der Zertifizierung den Gehalt an MIT in der Innenraumluft wie folgt:

Bei Gebäuden mit einem hohen Dämm – und Luftdichtigkeitsstandard wird der sogenannte natürliche Luftwechsel auf ein vernachlässigbares Minimum reduziert. Dieser jedoch notwendige Luftwechsel muss daher durch eine „fensterunabhängige Lüftung“ der Räume mittels automatischer Lüftungsanlage gewährleistet werden. Soll der notwendige Luftwechsel durch ein vermehrtes manuelles Lüften der Bewohner über Fensterlüftung erfolgen, ist dies im heutigen Lebensalltag nicht einfach umsetzbar. Spätestens in der Schlafphase sind auch konsequente „Fensterlüfter“ nur schwer in der Lage, eine hygienische Luftsituation zu gewährleisten. Ein Grund, weshalb immer noch nicht alle Gebäude mit automatisierter Lüftung ausgestattet werden ist, dass solche Anlagen häufig mit klassischen Klimaanlagen verwechselt werden. Diese weisen bekanntermaßen ein erhöhtes Risiko bzgl. des Sick-Building-Syndroms auf.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen jedoch einen klaren Zusammenhang zwischen einer besseren Belüftung von Räumen und einer signifikanten Verbesserung der Raumluftqualität, sowie Reduzierung von Beschwerden und Steigerung des Wohlbefindens der Nutzer[2]. Nachgewiesenermaßen führen lüftungstechnische Anlagen zu einer Reduktion von Innenraumschadstoffen, vor allem auch CO2 und damit insgesamt zu einer Verbesserung der hygienischen Situation in Innen-räumen. Im Rahmen der Studie „Bewohnergesundheit und Raumluftqualität in neu errichteten, energieeffizienten Wohnhäusern“ wurde erstmals der Zusammenhang zwischen dem Gesundheitszustand und der Luftqualität in mechanisch sowie in natürlich belüfteten Wohnobjekten (Einfamilienhäusern und Wohnungen) wissenschaftlich untersucht. Aus den Ergebnissen von umfangreichen Messungen wurde ermittelt, inwieweit sich die Konzentrationen der einzelnen Raumluftkomponenten in den unterschiedlich belüfteten Objekten voneinander unterscheiden.

Fazit der Studie: Generell wurden in mechanisch belüfteten Wohnräumen verglichen mit Gebäuden mit Fensterlüftung, deutlich geringere Schadstoffkonzentrationen in der Innenraumluft nachgewiesen.

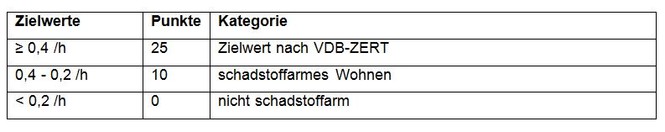

Der stündliche Frischluftanteil ist eine wichtige Voraussetzung für gesundes Wohnen. Demzufolge wird der Frischluftanteil innerhalb der VDB-Zertifizierung überprüft. Die sogenannte Luftwechselrate beschreibt, wie oft die Raumluft pro Stunde gegen Frischluft real getauscht wird.

[2] P. Tappler, U. Muñoz-Czerny, B. Damberger, F. Twrdik, W. Ringer, H.-P. Hutter: Bewohnergesundheit und Raumluftqualität in neu errichteten, energieeffizienten Wohnhäusern, in 10. AGÖF-Fachkongress 2013

Hinweis: Ist keine dezentrale oder zentrale Lüftungsanlage vorhanden und der Frischluftanteil soll ausschließlich durch Fensterlüftung gewährleistet werden, ist eine Bestimmung des Frischluftanteils pro Stunde nicht sinnvoll und führt innerhalb der Zertifizierung zu einer Abwertung.

Das Problem ist nicht neu... Ein schwedisches Buch "Allgemeine Gesundheitspflege" schreibt im Jahr 1899: "In früheren Zeiten hatte man so viel Angst vor Schimmel im Haus, dass man eine schimmelige Wohnung so lange als völlig unbewohnbar betrachtete, bis sie vollständig gereinigt war. (...) Ein Haus mit schimmeligen Wänden soll von der Pest besessen sein und wenn die Schimmelflecken, nachdem sie einmal entfernt worden waren, wieder auftauchten, wurde das Haus abgerissen oder verlassen."

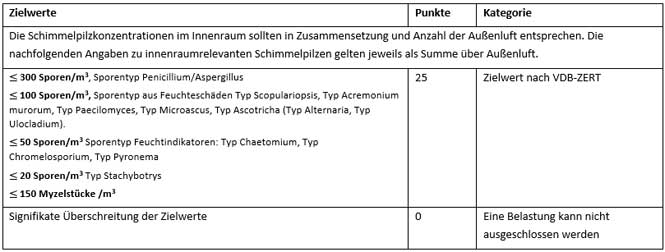

Schimmelpilze benötigen zum Wachstum Feuchtigkeit. Sie wachsen dabei nicht nur an Stellen, die sofort sichtbar sind, sondern auch an verdeckten, schlecht belüfteten Stellen wie z.B. hinter Fußleisten, Schränken, Tapeten oder Verkleidungen und bleiben daher häufig längere Zeit unentdeckt. Aus epidemiologischen Untersuchungen der WHO geht hervor, dass ein Zusammenhang zwischen feuchten Wohnungen, dem Schimmelpilzbefall und einer konkreten Gesundheitsgefährdung für die Bewohner besteht. Dabei spielt es keine entscheidende Rolle, ob der Schimmelpilzbefall sichtbar (z.B. an der Wandoberfläche) oder verdeckt (hinter Möbeln oder in Bauteilen) oder gar für das bloße Auge überhaupt nicht sichtbar ist.

Ein Schimmelpilzbefall in einem Gebäude ist nicht tolerierbar. Eine Schimmelpilzbelastung kann jedoch auch die Folge von Unachtsamkeit im Wohnraum vor allem im Küchenbereich sein. Beispielsweise sind verdorbene Lebensmittel, zu lange Lagerung von Biomüll, vergessene Staubschichten, Haustierhaltung oder Gartenkompost im Außenbereich vor Fenstern eine häufige mögliche Ursache für auffällige Schimmelpilze im Wohnraum.

Hinweis: Liegt in den typischen Sommermonaten die Außenluftkonzentration über den Innenraumzielwerten, muss die Bewertung entsprechend den Umweltbedingungen und den Kriterien des Umweltbundesamtes angepasst werden. Werden die Zielwerte signifikant überschritten, besteht Handlungsbedarf.

Bei Radon (Rn-222) handelt es sich um ein natürliches radioaktives Gas, welches sich durch den geologischen Untergrund im Innenraum anreichert und in Deutschland für zirka 1900 tödliche Lungenkrebserkrankungen verantwortlich gemacht wird. Somit ist Radon aktuell der schädlichste Stoff in Gebäuden. Bisher fand Radon in der Öffentlichkeit wenig Beachtung, da es unbemerkt als geruchsloses Gas aus dem Erdreich über die erdberührende Gebäudehülle in Innenräume gelangt.

Mit dem neuen Strahlenschutzgesetz wurde erstmals ein verbindlicher Referenzwert festgelegt. Die Bundesregierung hat auf der Basis einer EU-Vorgabe zur Neuordnung des Rechts zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung das „Strahlenschutzgesetz“ im Juli 2017 verabschiedet. Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat grundsätzlich geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschweren. Meist reicht ein normgerechter mangelfrei ausgeführter Feuchteschutz aus. An Bauplätzen ohne drückendes Wasser und in den von Behörden auszuweisenden Radon-Vorsorgegebieten sollten bzw. müssen zusätzliche Maßnahmen durchgeführt werden.

Festgelegt wurde ein verbindlicher Referenzwert zum Schutz der Bevölkerung vor Radon in Aufenthaltsräumen und am Arbeitsplatz von maximal 300 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³) Aktivitätskonzentration im Jahresmittel. Bei Überschreitung des Referenzwertes am Arbeitsplatz müssen Schutzmaßnahmen unternommen werden. Dieser verbindliche Referenzwert lässt aus Sicht der gesundheitlichen Vorsorge keinen Spielraum nach oben.

Aufgrund des signifikanten Krebsrisikos liegt die Empfehlung des Bundesamtes für Strahlenschutz, des Umweltbundesamtes (Ausschuss für Innenraumrichtwerte AIR) sowie der Weltgesundheitsorganisation WHO weiterhin bei 100 Bq/m³ im Jahresmittel.

Damit Radongas nicht zur Sanierungsfalle wird, ist dieser ernstzunehmende Umweltfaktor bei der VDB-Zertifizierung bereits berücksichtigt.

Verbindlich als Bewertungsmessungen sind Messungen mit sogenannten Kernspurexposimetern über mindestens vier Monate, wie sie bei der VDB-Zertifizierung verwendet werden. Die Hälfte des Messzeitraumes sollte in der Heizperiode liegen. Als Aufzeichnungsorte sollte jeweils ein Wohn- oder Schlafraum in EG und DG gewählt werden.

Hinweis: Trotz möglicherweise erreichter Punktzahl, ist bei signifikanter Überschreitung von 200 Bq/m3 eine positive Zertifizierung nicht mehr möglich und es besteht Handlungsbedarf.

Niederfrequente elektrische Wechselfelder entstehen durch anliegende Spannung, z.B. in der Elektroinstallation oder in den Gerätezuleitungen. Anliegende Spannung in Form von

12 V, 24 V, 230 V oder 400 V Wechselspannung genügt, es muss kein Strom fließen, so dass physikalisch bedingt ein elektrisches Wechselfeld entsteht.

Unser Körper nimmt die elektrischen Wechselfelder seiner Umgebung wie eine Antenne auf und steht dann 'unter Spannung', besonders, wenn er von der Erde isoliert ist, z.B. im Bett oder auf isolierenden Böden.

Ob nun dieses Feld eine „bedenkliche Größe“ erreicht oder sich als Feld in den Wohnungen räumlich ausbreitet, hängt von technischen und bauphysikalischen Parametern ab.

Elektrische Felder sind abhängig vom technischen Aufbau der Elektroinstallation, wobei die fachgerechte Planung und Ausführung ebenso eine entscheidende Rolle spielen.

Wenn alle in der Gebäudehülle verlegten Kabel geschirmt sind und auch die Hohlraumdosen für Lichtschalter und Steckdosen dies ebenso sind, dann liegt eine E-Feld-arme Elektroinstallation vor. Entscheidend ist nun, ob in diese Steckdose ein geschirmtes Kabel für z. B. eine Leselampe am Bett eingesteckt wird oder nicht. Ein ungeschirmtes Kabel würde, gerade weil es sehr nah zum Bettbereich geführt wird, sehr hohe E-Felder verursachen. Dieses Problem lässt sich jedoch während der Schlafphase bei ausgeschaltetem Licht elegant lösen: durch Einbau eines Netzabkopplers (Netzfreischalter) oder schaltbarer Steckdosen.

Die Messungen erfolgen potentialfrei nach den VDB-Richtlinien.

Es wird an neun Rasterpunkten am Schlafplatz gemessen (d.h. es befindet sich keine Person im Feld/im Bett). Hierdurch werden Feldstärkeunterschiede (Inhomogenitäten) zwischen den einzelnen Rasterpunkten deutlicher, als wenn sich eine Person im Bett befinden würde. Die höchste gemessene Feldstärke wird für die Beurteilung herangezogen.

Grenzwerte und Referenzwerte für elektrische Wechselfelder

Elektrosmogverordnung - 26. BImSchV (50 Hz) für Anlagen ab 1000 V:

Für die öffentliche Stromversorgung........................................................................... 5000 V/m

TCO-Richtwert für Computerbildschirme,

Drucker, Kopierer und Faxgeräte (5 Hz - 2 kHz)............................................................. 10 V/m

Magnetische Wechselfelder entstehen als Folge von fließendem elektrischen Wechselstrom. Die häufigsten Verursacher für niederfrequente magnetische Wechselfelder im Wohnraum werden durch die öffentliche Energieversorgung bedingt und betreffen Dachständerleitungen, Hochspannungsleitungen, Trafostationen aber auch Erdkabel in der Straße sowie elektrifizierte Bahnlinien.

Die Art der umgebenden Baustoffe oder Einrichtungen beeinflusst die magnetischen Wechselfelder nicht, denn diese Magnetfelder durchdringen alles ungehindert.

Im häuslichen Bereich treten bei Geräten mit Trafo magnetische Wechselfelder auf. Die magnetische Feldstärke verliert jedoch mit zunehmendem Abstand deutlich an Intensität, so dass in der Regel in ein bis zwei Metern Abstand von Kleinverbrauchern keine großen Feldintensitäten mehr nachweisbar sind.

Vorsicht ist daher besonders bei allen elektrischen Geräten mit Trafo geboten, wie Ladegeräte, Babyphone, elektrische Radiowecker oder Halogenlampen, wenn diese nahe am Schlafplatz platziert sind.

Grenz- und Richtwerte für niederfrequente magnetische Wechselfelder:

26. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes -

26. BImSchV (50 Hz) für die öffentl. Stromversorgung für Anlagen ab 1000 V................. 100 µT

Schweizer Verordnung über den Schutz von nichtionisierender Strahlung

(NISV) Anlagengrenzwert für Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN)............................ 1,0 µT

IARC – International Agency for Research on Cancer (ein spezialisiertes

Krebsforschungszentrum der WHO):

Einstufung von Magnetfeldern als möglicherweise krebserregend für Menschen

(kindliche Leukämie) ........................................................................... ab 0,3 -0,4 µT

TCO-Richtwert

für Computerbildschirme, Drucker, Kopierer und Faxgeräte (5 Hz - 2 kHz)..................... 0,2 µT

Versandkosten innerhalb Deutschlands:

Versandkosten innerhalb der EU:

Versandkosten Großbritannien und Schweiz:

Weitere Länder können von uns leider nicht beliefert werden.

Beim Versand von pdf-Dateien berechnen wir selbstverständlich keine Versandkosten, unabhängig vom Warenwert.